業務内容

地盤調査(地質調査・原位置・現場試験)

JGS 1521 平板載荷試験(地盤)

地盤の平板載荷試験は

地盤の平板載荷試験は原位置地盤に載荷板を設置して荷重を与え、この荷重の大きさと載荷板の沈下量の関係から、地盤反力係数や極限支持力などの地盤の変形、支持力特性を調べる試験です。

1段階を30分として、計画最大荷重を5~8段階に等分し、荷重を段階的に載荷します。

構造物の直接基礎の設計等に利用され、基礎地盤の支持力特性を検討するために実務的に多用されています。

縮小版ではありますが実際の条件に近い信頼性の高い試験です。

その信頼性を確保する為に、弊社の使用する計測機器は「品質の良い長年実績があるものを毎年認定機関にて検定」しております。

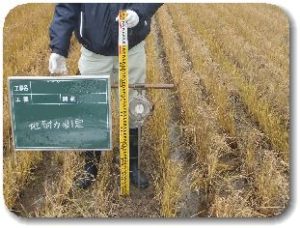

JIS A 1215 道路の平板載荷試験

道路の平板載荷試験は

道路の平板載荷試験は道路の路床や路盤などに剛な載荷板を設置して段階的に荷重を加え、その荷重強さと沈下量の関係から、地盤反力係数を求めることを目的とします。

結果は設計あるいは品質管理・施工管理に利用され、設計への利用としては、

道路・空港滑走路のセメントコンクリート舗装における路盤の設計、空港滑走路の一部のアスファルトコンクリートの設計、鉄道の強化路盤の設計等があります。

道路の平板載荷試験では、荷重強さは35kN/m2刻みになるように段階的に荷重を加えていき、沈下の進行が止まるのを待ってから、荷重計と変位計を読み取り、次の段階へ進みます。

地盤の平板載荷試験と名前は似ていますが、別の試験となっています。

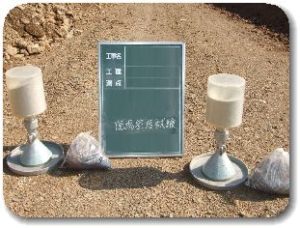

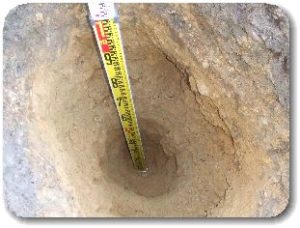

JIS A 1214 砂置換法による土の密度試験

砂置換法による土の密度試験は

現状の土の密度を実際に量る方法です。現場密度試験と呼ばれ、工事では盛土管理用としてよく利用されます。

最大粒径により試験孔の体積は変動し、。最大粒径が53mmを超える場合は舗装調査・試験法便覧の突き砂法による土の密度試験が利用されることが多いです。その他に水置換法による土の密度試験・RI計器による土の密度試験があります

舗装調査・試験法便覧 突き砂法による土の密度試験

突き砂法による土の密度試験は舗装調査・試験法便覧及び地盤工学会JGS 1611にて基準化されています。

JIS A 1214 砂置換法による土の密度試験との違いは

砂置換法は自然落下にて砂を入れるのに対し、突き砂法は入れた砂を突き固めます。

こちらも砂置換法同様に現状の土の密度を量る方法ですが、主に最大粒径の大きい盛土材の盛土管理に使用されています。

JIS A 1219 標準貫入試験(ボーリング調査)

標準貫入試験は、原位置における土の硬軟、締り程度を知るN値を求める為の試験です。

標準貫入試験は、原位置における土の硬軟、締り程度を知るN値を求める為の試験です。ボーリング孔を利用し、ロッドの先端に標準貫入試験用サンプラーを取付け、質量63.5kgのドライブハンマーを75cmの高さから自由落下させて、30cm貫入させるのに必要な打撃回数をN値として測定します。

サンプラーの中には測定深度の乱した試料が採取でき、物理試験の実施や土質柱状図の作成が可能です。

設計や工事によく利用されるポピュラーな試験です。

JGS 1421 孔内水平載荷試験

孔内水平載荷試験は、

ボーリング孔を利用し、孔内の測定深度まで測定管を入れ、測定管を段階的に加圧していきます。

主に地盤の変形係数、降伏応力、極限圧力を求めるときに行われます。

JGS 1314 ボーリング孔を利用した透水試験

土が堆積しているままの状態で、現地で行う透水試験。

ボーリング孔や井戸などを用いる方法、

試験池や、水路を用いる方法があります。

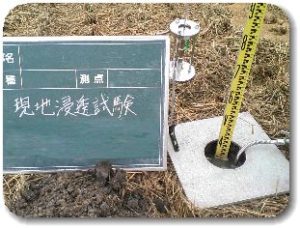

現地浸透試験(ボアホール法)

現地浸透試験は地盤の浸透能力を調べる為、ボアホール法(定水位法)による終期浸透量から飽和透水係数を求めることを目的とします。

JIS A 1221 スクリューウエイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)

スクリューウエイト貫入試験は原位置における土の硬軟、締りの程度などを判定するために行う静的サウンディングの一種で、始めに全荷重100kg(荷重段階ごとの荷重の大きさWswは、25・50・75・100kg)までのおもり載荷による沈下測定を行い、続いて、100kg載荷のまま回転貫入を行う試験。

スクリューウエイト貫入試験は原位置における土の硬軟、締りの程度などを判定するために行う静的サウンディングの一種で、始めに全荷重100kg(荷重段階ごとの荷重の大きさWswは、25・50・75・100kg)までのおもり載荷による沈下測定を行い、続いて、100kg載荷のまま回転貫入を行う試験。回転貫入は、半回転を1回とし、貫入量25cmに対する半回転数Naを測定し、貫入量1m当たりの半回転数Nswに換算します。

深くなるとロッドの周辺摩擦が大きくなる為、最大深度は10m程度まで。

砂礫地盤には適していません。

測定値NswはN値として換算が可能です。

宅地の地質調査・ボーリング調査の簡易版として利用されます。

JIS A 1222 現場CBR試験

現場CBR試験は現場における路床・路盤の現在の支持力の大きさを、標準寸法の載荷ピストンを土の中に貫入させるのに必要な荷重として測定し、標準荷重との比率により支持力特性を相対的に評価する試験です。

現場CBR試験は現場における路床・路盤の現在の支持力の大きさを、標準寸法の載荷ピストンを土の中に貫入させるのに必要な荷重として測定し、標準荷重との比率により支持力特性を相対的に評価する試験です。品質管理および施工管理に利用することが多く、安定処理した土の強度確認にも使用されます。

舗装構成の検討等の設計値を求めるためには一般に室内土質試験のJIS A 1211 設計CBR試験が利用されます。

JGS 1431 ポータブルコーン貫入試験

ポータブルコーン貫入試験は、

粘性土・腐植土などの軟弱地盤に対してコーン貫入抵抗を求め、地盤の土層構成・強度などを知り、建設機械のトラフィカビリティーや戸建住宅の地耐力を判定する試験です。

人力にて貫入する為、確認出来る強度は大きくありません。軟弱地盤に適応しています。

JGS 1433 簡易動的コーン貫入試験

簡易動的コーン貫入試験は、質量5±0.05kgのハンマーを500±10mmの高さから自由落下させ、地盤の動的なコーン貫入を簡易に求める試験です。

簡易動的コーン貫入試験は、質量5±0.05kgのハンマーを500±10mmの高さから自由落下させ、地盤の動的なコーン貫入を簡易に求める試験です。この装置の質量は10kg~15kg程度と軽量である為、急傾斜の斜面でも調査が可能であることから、急傾斜地の表土の調査、斜面崩壊地での風化層や崩積土の層圧確認に利用されています。

しかし、ボーリングで行う動的貫入試験と比べ、打撃エネルギーが小さいので、貫入抵抗が大きい硬質粘性土や砂礫地盤には適用できず、周辺摩擦が大きくなる為対応深度も浅いです。

JGS 1441 土壌硬度試験

土壌硬度試験は斜面、のり面の硬度や植栽工、吹付け工の選定を簡便に測定する方法として利用されています。先端コーンが土中に貫入する長さを測定します。

簡易支持力測定(キャスポル)

簡易支持力測定器(キャスポル)を使用して、施工管理及び平板載荷試験等の補助として支持力や締固め状態を測定します。

簡易支持力測定器(キャスポル)を使用して、施工管理及び平板載荷試験等の補助として支持力や締固め状態を測定します。測定値はインパクト値(Ia)で表され、次の項目に換算が可能です。

・粘着力(c)

・せん断抵抗角(φ)

・現場CBR値(CBR値)

・地盤反力係数(K30)

・コーン指数(qc)

・許容支持力度(qa)

上記数値は土表面のインパクト値より換算されるので、推奨されているのは最大粒径が37.5mm以下、10mm以上の礫を30%以上含まない材料です。

この試験は、短時間で地耐力やいろいろな値に換算が可能ですが、簡易・補助試験の為、平板載荷試験等その他試験の代わりになるものではありません。

簡易支持力試験エレフット

簡易支持力試験エレフットは国土交通省で公共工事等における新技術活用システムの取組として平成30年度準推奨技術に選定されました。

簡易支持力試験エレフットは国土交通省で公共工事等における新技術活用システムの取組として平成30年度準推奨技術に選定されました。表層地盤の持っている支持力を簡易な方法で計測するための試験機で、今まで平板載荷試験が実施不可能であった狭小な所でも測定が可能となりました。使用可能範囲は粘性土~砂質土の粒度の小さい土質が条件となります。

注意※地盤の強度定数を求め地盤の許容支持力を算出するものではなく、表層地盤での簡易計測のため平板載荷試験の代わりになるものではありません。

一点載荷試験(土力計)

一点載荷試験は平板載荷試験を基に簡易式及び補助目的で開発され、平板載荷試験と同様に載荷荷重に対する反力が必要となります。荷重と沈下量により地盤の許容支持力を推定します。

透水性アスファルト舗装の現場透水試験

アスファルトの透水性を計測する試験です。

アスファルトと試験機の隙間を埋め、時間と抜ける水量の関係を求めます。

舗装路面の平坦性測定

車の走行時における乗心地に影響する道路の縦断方向のでこぼこ度合いを測定する試験です。

3mプロフィルメータを牽引しレーザーにより測定します。

1車線につき1本の測定、2車線以上の道路では各車線必要です。

路床調査

路床調査は

路床調査は道路設計又は舗装構成の確認をする時に、調査地点の柱状図を作成し、現状の路床状態を調べます。

路床の地層が1層、2層、3層あれば、設計CBR試験は各層にて行う必要があります。

柱状図と設計CBR試験の結果より舗装構成の検討、軟弱であれば安定処理、置換え等の検討が必要となります。

その他試験